UNIDAD 5

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

A. TEXTO

La económica española ha evolucionado extraordinariamente en las últimas décadas, particularmente desde el ingreso en la Unión Europea, el primero de enero de 1986, hasta situarse en 2006 en la octava economía mundial. La transformación operada ha sido profunda. El nuevo marco político tras 1975, la dirección económica de los diferentes gobiernos democráticos y el contexto de expansión internacional han servido de plataforma para la completa modernización de los diferentes sectores. Duros procesos de reconversión y reindustrialización han otorgado un nuevo modelo económico caracterizado por la búsqueda de la competitividad y la productividad. La internacionalización de nuestra economía ha sido la respuesta a un mundo cada vez más global e interdependiente.

El EUROS

Un crecimiento en los últimos años por encima de la media de los países de nuestro entorno, el control de la inflación, el bajo coste del dinero, la buena marcha de la economía internacional y la salud de las cuentas públicas propiciaron un ciclo extenso de bonanza económica caracterizada por la creación de empleo y la absorción de una importante masa de inmigrantes que sitúan a la población activa española en torno a los 20 millones de trabajadores.

El sector primario se caracteriza por una drástica reducción en las últimas décadas. En la actualidad apenas alcanza al 4% de la población activa. La incorporación tecnológica propiciada por la Política Agraria Común ha determinado un nuevo modelo agrario ordenado desde Bruselas y una nueva situación rural. Las explotaciones tradicionales existentes hasta hace bien poco han dejado paso a una nueva agricultura donde la explotación intensiva, la extensión del regadío, el uso de fertilizantes y de maquinaria específica y los invernaderos describen los paisajes actuales. Los cereales, la vid, el olivo, los productos hortofrutícolas y las plantas industriales y forrajeras son los más extendidos. Asímismo, la cabaña ganadera ovina, bovina, porcina y aviar satisfacen la demanda del mercado. Y aún, por último, el subsector pesquero continúa teniendo una importancia fundamental.

INVERNADEROS

Con un peso en el PIB del 29%, la evolución de la industria quizás haya sido la más mediática de todas. La decidida transformación de la situación heredada, la llegada de inversión extranjera, la aparición de nuevos subsectores, la concentración empresarial, la crisis de sectores maduros y en declive junto al empuje inversor en otros de mayor valor añadido y dependencia tecnológica han sido sus claves. El tradicional modelo regional de nuestra industria dio paso a nuevos escenarios dibujados por el arco mediterráneo que trazan las ciudades de Valencia y Barcelona, por el eje natural del Ebro y la fuerza de atracción que sigue conservando Madrid. Sectores como el automovilístico, la química o la industria agroalimentaria han tenido un desarrollo espectacular. Entre los problemas que podríamos destacar de nuestro sector industrial está, precisamente, el desequilibrio regional existente; la dependencia de la inversión extranjera y las traumáticas deslocalizaciones que a veces producen; la falta de inversión privada en investigación, desarrollo e innovación; o la polarización en sectores estratégicos.

Mención aparte merece la especulación inmobiliaria de la última década. Es cierto que el crecimiento de la población, o la instalación de la ficticia necesidad de una segunda residencia, o la llegada de compradores jubilados del norte de Europa con deseos de asentarse en nuestro litoral son razones objetivas para el repunte del sector. No es lógico, sin embargo, que en los últimos ejercicios se hayan estado construyendo más viviendas que Francia, Alemania y el Reino Unido juntas. Esa situación disparatada elevó el precio de las viviendas creando un auténtico freno a la adquisición por parte de familias humildes y de jóvenes. Este fenómeno influirá negativamente, sin duda, en la capacidad de respuesta que nuestra economía tenga ante la crisis económica mundial que nos anuncian.

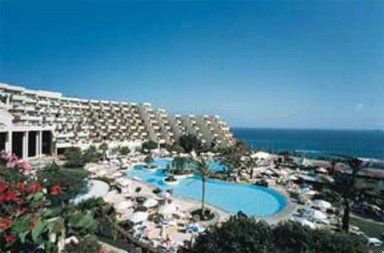

EL TURISMO

El desarrollo del sector terciario nos convierte en una economía con tendencia clara hacia la terciarización. Las prestaciones sociales del estado del bienestar, el desarrollo de nuestras infraestructuras, la competencia empresarial y el aumento del nivel de vida de los españoles han dado carta de naturaleza a un país con un espectacular desarrollo de las actividades terciarias. Junto a la sanidad, la educación o la defensa, de carácter mayoritariamente público, el comercio, los servicios urbanos de todo tipo y el turismo se convierten en nuestros subsectores líderes. El impacto de este último en nuestra economía alcanza al 12% del PIB y al 11% de la población activa, absorbiendo el 7% del turismo internacional y convertido en el segundo país del mundo tanto por número de visitas como por ingresos.

Entre los retos de la economía española para los próximos años está el de salvar la crisis que se nos avecina. Además de ello, la apuesta por la competitividad, por el aumento de las exportaciones y la desaceleración de la demanda interna, por la reforma del mercado de trabajo y una mayor internacionalización de nuestras empresas tendrán que hacer frente a los efectos negativos del fin de la burbuja inmobiliaria, del próximo recorte de las ayudas europeas o de la necesaria creación de empleo.

B. BIBLIOGRAFÍA

Banco de España. 2000. Cuentas financieras de la economía española (1995-1999). B.E. Madrid.

Fuentes Quintana, E. 2004. La economía española: una visión diferente. Galaxia Gutemberg, Barcelona.

Marinón, R. 1996. La economía española: una visión diferente. Antoni Bosh, Barcelona.

Myro, R. (dir) 2000. Economía europea: crecimiento, integración y transformaciones sectoriales. Civitas, Madrid.

VV.AA. 2003. Caracterización socioeconómica de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez. Unicaza, Málaga.

C. DOCUMENTO

“La larga marcha”, por Joaquín Estefanía, El País, 3.5.98

La economía española del Plan de Estabilización (1959) al euro (1998)

La llegada de España al euro en el pelotón de cabeza no es un hecho único, sino el final de una larga marcha de casi cuarenta años, que se inicia con el Plan de Estabilización, en 1959. Veinte años después de la conclusión de la guerra civil, un pequeño grupo de técnicos, provenientes en su mayoría de las recién creadas facultades de Ciencias Económicas, se percata de la imposibilidad de un modelo permanente de desarrollo basado en la introspección y consigue dar un giro espectacular a una España pobre, atrasada y rural, que mira tímidamente al exterior. Lo hacen casi engañando al jefe del Estado, el general Franco, analfabeto en estas cuestiones y cuya única ideología era el nacionalcatolicismo y la autarquía.

Estas cuatro décadas no han sido un camino lineal, sino un encefalograma con picos de sierra, con pasos adelante y depresivos retrocesos hacia un horizonte que se llamaba Europa. Los estabilizadores conectan con Ortega y Gasset, que ya en 1910 escribió la repetida frase: "España es el problema; Europa, la solución". En este trecho —compulsivo, más rápido que el de la mayoría de los países de nuestro entorno— se ha obtenido el sistema político de la Comunidad Económica Europea (la democracia), la economía de mercado (a través de la liberalización de los mecanismos de asignación de recursos) y un acercamiento a su protección social. Los ciudadanos españoles ambicionaban ese corpus europeo. Todavía falta otra aproximación material: en 1959, el producto interior bruto (PIB) por habitante era el 58,3% de la media europea; hoy es aún del 77,5%.

En este periodo se ha pasado de la convertibilidad de la peseta respecto a las demás monedas a su desaparición como símbolo de la soberanía nacional; del milagro económico del desarrollismo, en la década de los sesenta, al milagro del euro como procedimiento único de pago; de la autarquía y el aislamiento a la era de la globalización. Y lo más importante, de la dictadura a la sociedad de las libertades.

Los protagonistas directos de estas transformaciones, algunas de ellas revolucionarias, pertenecen a las distintas formaciones ideológicas que han gobernado España, y actuaron por diferentes motivaciones; unos sólo pretendían la supervivencia del franquismo a través de la eficacia, pero los más querían el futuro de Europa como lugar del consenso y el bienestar. Algunos han muerto, otros están jubilados, los más siguen activos, pero su actividad profesional o política ya no está vinculada a la experiencia europea. Hay un nombre que recorre todas las etapas, desde finales de los cincuenta hasta hoy mismo: el de Luis Ángel Rojo. Un jovencísimo Rojo (25 años) participó, desde el Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio, en el Plan de Estabilización, y este fin de semana ha tenido un papel central en la creación del euro como gobernador del Banco de España. A punto de cumplir los 64 años, su influencia se ha extendido desde la cátedra (en la que ha tenido numerosísimos alumnos europeístas) hasta la Administración; desde los libros, artículos y conferencias hasta la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Si hubiera que representar el conjunto del proceso europeo, la persona sería el gobernador del Banco de España.

Firma de los Pactos de la Moncloa, en 1977. De izquierda a derecha: Enrique Tierno, Santiago Carrillo, Josep María Triginer, Joan Raventós, Felipe González, Juan Ajuriaguerra, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo, Miquel Roca.

Otro protagonista, Enrique Fuentes Quintana, ha dividido esta transición, con su habitual didactismo, en cuatro grandes etapas. La primera, desde 1959 hasta 1975, año en que murió el dictador; en ella, la expansión de la economía mundial, que se había iniciado con la década de los cincuenta, llega tarde a España, pero se aprovecha merced al Plan de Estabilización: en estos tres lustros de impulso desarrollista, España gana más de 20 puntos en el PIB por habitante respecto a la media europea y pasa al 79,2% de la misma.

La segunda etapa dura una década (desde 1975 hasta 1985), al final de la cual España se normalizará políticamente y se adherirá como socio de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea (CEE). Marcada por las crisis energéticas, se caracteriza por los sucesivos planes de ajuste (Pactos de la Moncloa y programa a medio plazo del Gobierno socialista) con el objetivo de normalizar también la economía. Se trata de acabar con una maldición histórica: la coincidencia de un cambio de régimen con una crisis económica. "La experiencia de 1931-1936", escribe Fuentes Quintana, "demuestra cómo una crisis económica grave y no resuelta es un pasivo que complica, hasta hacerla imposible, la construcción de la democracia. Un político español dijo en 1932: o los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia. Hay que asumir la historia española para no estar condenados a repetirla". En l931, la Gran Depresión acompañó a la oportunidad democrática de la II Repúiblica; ésta era la mayor diferencia entre la crisis económica española y la que afectaba a otros países. E1 socialista Indalecio Prieto, en sus Convulsiones en España, dice: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica constituyó una de las causas del fracaso de la II República".

Otro protagonista, Enrique Fuentes Quintana, ha dividido esta transición, con su habitual didactismo, en cuatro grandes etapas. La primera, desde 1959 hasta 1975, año en que murió el dictador; en ella, la expansión de la economía mundial, que se había iniciado con la década de los cincuenta, llega tarde a España, pero se aprovecha merced al Plan de Estabilización: en estos tres lustros de impulso desarrollista, España gana más de 20 puntos en el PIB por habitante respecto a la media europea y pasa al 79,2% de la misma.

La segunda etapa dura una década (desde 1975 hasta 1985), al final de la cual España se normalizará políticamente y se adherirá como socio de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea (CEE). Marcada por las crisis energéticas, se caracteriza por los sucesivos planes de ajuste (Pactos de la Moncloa y programa a medio plazo del Gobierno socialista) con el objetivo de normalizar también la economía. Se trata de acabar con una maldición histórica: la coincidencia de un cambio de régimen con una crisis económica. "La experiencia de 1931-1936", escribe Fuentes Quintana, "demuestra cómo una crisis económica grave y no resuelta es un pasivo que complica, hasta hacerla imposible, la construcción de la democracia. Un político español dijo en 1932: o los demócratas acaban con la crisis económica o la crisis acaba con la democracia. Hay que asumir la historia española para no estar condenados a repetirla". En l931, la Gran Depresión acompañó a la oportunidad democrática de la II Repúiblica; ésta era la mayor diferencia entre la crisis económica española y la que afectaba a otros países. E1 socialista Indalecio Prieto, en sus Convulsiones en España, dice: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica constituyó una de las causas del fracaso de la II República".

La tercera etapa (1985-1991) es la del eurooptimismo. El viento apoya la reactivación; iniciada en Estados Unidos en 1983, llega a Europa pocos meses más tarde, y a España, en 1985. Los efectos estimulantes de la economía internacional se unen a los de la entrada de España en la CEE y, sobre todo, a los datos favorables de las políticas de ajuste tomadas por los Gobiernos de Unión de Centro Democrático, primero, y del partido socialista, después. Se crea empleo de forma intensiva, como en pocos momentos de la historia contemporánea.

La última etapa, que llega casi hasta hoy, coincide con la parte baja del ciclo económico. Hay una desaceleración del crecimiento, que España acusa casi de repente desde ei verano de 1992, pasados los fastos del quinto centenario del descubrimiento de América y de la celebración de la Exposición Universal en Sevilla. Esta etapa, que arranca de la firma del Tratado de Maastricht, en el que se fijan los criterios para llegar al euro, parte de una contradicción: la convergencia nominal de los países europeos (baja inflación, déficit y deuda pública, reducción de los tipos de interés y estabilidad de las monedas), que se tenía que lograr en una coyuntura de bonanza, ha de ser aplicada en condiciones dificiles y a veces de recesión. A pesar de ello, 14 de los 15 países de la Unión Europea (la excepción es Grecia) han aprobado el examen.

A partir de este fin de semana comienza un desafío cuyos objetivos genéricos —la instrumentación de una sola moneda y la convergencia real para los ciudadanos, definida en términos de bienestar— están claros, pero sobre cuya graduación concreta casi ninguno de los expertos se atreve a pronosticar. Es la paradoja europea. Europa ha de reinventarse a sí misma, pensarse de nuevo, establecer nuevos códigos de identidad. Conseguida la unión monetaria como elemento federalizante, hay que franquear con urgencia el resto del proyecto que soñaron los padres arquitectos de la Europa unida (Schuman, Monnet, Adenauer, Spaak, Hallstein, Segni...): la unión económica y la unión política, que están muy atrasadas. Se dice que Europa sólo sabe pensar en un asunto al mismo tiempo. El filósofo irlandés Richard Kearney ha escrito: "Europa es como un nuevo Jano: tiene una cara buena y otra mala. La cara mala se debe a sus tentativas, a veces arrogantes, de configurar a su propia imagen el resto del mundo [el eurocentrismo], mientras que la buena lo es por su disposición, puesta una vez más a prueba en este decisivo periodo de su historia, a configurarse a sí misma a imagen de un mundo más amplio".1. La prehistoria

El Plan Nacional de Estabilización Económica, en 1959, es la puerta de cierre de una época —la de la autarquía de los vencedores de la guerra civil— y el umbral de otra —la integración de España en la CEE—. En este sentido, es la prehistoria. Para que el régimen franquista no tuviese más remedio que pasar página fue necesario que la economía se estrangulase. A finales de los años cincuenta, España se encontraba al borde de la suspensión de pagos, con números rojos en la balanza de pagos; era imposible renovar la maquinaria productiva sin hacer importaciones; los alimentos estaban racionados y el aparato productivo estaba a punto de colapsarse.

El sentido de supervivencia del franquismo y la aportación técnica de un grupo de economistas llevaron al Plan de Estabilización. Los primeros síntomas se originaron en febrero de 1957, cuando Franco cambió al Gobierno y entraron en él dos miembros del Opus Dei (que sustituía a la Falange como familia dominante): Alberto Ullastres, ministro de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda. Ullastres y Navarro Rubio, apoyados por el secretario general técnico de la vicepresidencia del Gobierno, Laureano López Rodó, también del Opus Dei, iniciaron la preestabilización. Alrededor de ellos, economistas como Joan Sardà, José Luis Sampedro, Fuentes Quintana, Rojo, Félix Varela, Manuel Varela, Fabián Estapé, José Luis Ugarte, Sánchez Pedreño, Ortiz García, José Carlos Colmeiro, etcétera.

El mismo año que Franco cambia de Consejo de Ministros se firma el Tratado de Roma, que consagra el Mercado Común de los seis países pioneros: Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pocos meses después, y con el aval del embajador de Estados Unidos en Madrid, John David Lodge -que deseaba incorporar a España al escenario internacional, como aliado en la guerra fría-, nuestro país ingresa en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organizacidn Europea de Cooperación Económica (OECE, antecedente de la OCDE). En 1959, la OECE daba a luz su primer informe sobre la economía española, en el que se pedía una estabilización. Según cuenta el historiador Ángel Viñas, al mismo tiempo, "encerrado en una habitación del hotel Palace madrileño, el director del Departamento Europeo del FMI, Gabriel Ferré, había perfilado la filosofia económica del cambio de rumbo; esta parte de su borrador, con pequeñas variantes de estilo y complementos indispensables, fue asumida enteramente por el Gobierno español en el memorándum que, con fecha 30 de junio, dirigió oficialmente a los organismos económicos internacionales y, previamente, a las autoridades norteamericanas".El Plan de Estabilización fue publicado en julio de 1959 en la revista Información Comercial Española. Sus objetivos, según Ullastres, eran cuatro: "Convertibilidad, estabilización, liberalización, integración". El plan pretendía reducir la inflación, liberalizar el comercio exterior, conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios y liberalizar también la actividad interna. En definitiva, lograr un mayor desarrollo aprovechando la coyuntura mundial y facilitar la integración de la economía española en la internacional, comenzando por la CEE. Luis Ángel Rojo ha advertido de la tentación de creer que el Plan de Estabilización fue tan sólo una simple operación técnica, "dejando escapar así su verdadero significado. El plan implicó el reconocimiento de que las posibilidades de desarrollo del país, dentro de los esquemas característicos de la etapa de autarquía, estaban agotadas y abrió las puertas de una fase de incorporación de nuevas formas de producción y de vida, cuyo resultado habría de ser un cambio social acelerado en los años siguientes";

El Plan de Estabilizición inició la transforfnación de una economía havia adentro, y con muchos de los mecanismos dirigistas copiados del fascismo italiano, hacia una economía de mercado homologable a la de los países que habían ganado la II Guerra Mundial. Sus resultados se vieron de inmediato: en el haber, la década de los sesenta, con tasas de crecimiento anuales de alrededor del 7%; en el debe, el olvido de la liberalización política y los elevados costes sociales, como la caida de salarios y el aumento del paro, transformado en emigración.

2. Una dictadura que repugna

El Plan de Estabilización fue un paso necesario para el Mercado Común, pero no suficiente. Faltaba lo más importante: las libertades políticas. A partir de los sesenta se inicia una etapa de tres lustros en los que cada vez que el Gobierno se acerca a Europa, ésta reverbera la misma respuesta: la España de Franco no tiene legitimidad para ser socio de la Europa demócrata.

En 1962, el Gobierno español manda una carta solicitando "la apertura de negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación de España a la CEE en la forma que resulte más conveniente para los recíprocos intereses". Gélida acogida, que se reiterará en tantas ocasiones. Sólo ocho años después, en junio de 1970, se firma el Acuerdo Preferencial entre España y la CEE; continúa el repudio político al tardofranquismo, pero se inicia una reducción escalonada de los aranceles comunes. La ampliación de la CEE a nueve miembros no variará las relaciones en lo fundamental hasta que, en los estertores del régimen, la ejecución a garrote vil del militante anarquista Puig Antich (marzo de l974) y los fusilamientos de septiembre de 1975 repugnaron tanto a Europa que la CEE decidió bloquear las negociaciones y no reanudarlas hasta que no se adoptara una política que respetase "los derechos del hombre, como patrimonio común de los pueblos de Europa". Las secuelas del franquismo, con Arias Navarro como presidente del Gobierno, no eliminaron el problema. Arias envía a su ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, a una gira por las capitales europeas; en Copenhague recibe la respuesta más contundente cuando la prensa danesa titula: "La reina recibe a un fascista".

3. Una democracia que apasiona

La frontera es Adolfo Suárez. Cuando es designado presidente del Gobierno por el Rey, el semanario Cuadernos para el Diálogo —cauce de la oposición y de la obsesión europeísta— titula su número "El apagón", con una portada en negro en la que incluye una pequena fotografía, tamaño carné, de Suárez. Los analistas se equivocaron, y Suárez trajo las libertades y enderezó el camino hacia Europa. En su primer viaje continental se palpa la euforia: la democracia española, todavía frágil, apasiona. Un mes después de ganar las primeras elecciones democráticas, en julio de 1977, el presidente de la transición abre un maratón negociador con las Comunidades Europeas, que durará todavía ocho años. En el paquete están todas las Europas. Su ministro de Asuntos Exteriores (hoy comisario europeo), Marcelino Oreja, lo define: "Europa son las tres instituciones, económica, defensiva y política, el Mercado Común, la OTAN y el Consejo de Europa". Primero se ingresa en el Consejo de Europa, símbolo de los derechos humanos; su continuador, Leopoldo Calvo Sotelo, integrará a España en la OTAN (mayo de 1982), y el socialista Felipe González, sucesor de ambos, firmará el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea (junio de 1985).

E1 escenario con el que se llega a este último acontecimiento cambió de repente; si las libertades habían sido hasta entonces la hipoteca, a partir de la segunda mitad de los años setenta las dificultades fueron económicas. Europa atravesaba una recesión causada por la guerra del Yon Kipur y el encarecimiento del petróleo, y la economía española, aunque desequilibrada, tenía un potencial más grande que las de Portugal y Grecia, los otros dos países, arrasados por dictaduras, que aspiraban a protagonizar, junto a España, la ampliación de la CE.

Durante esta larga negociación de ocho años, España tuvo que superar, además de la crisis económica, dos escollos importantes: la enemiga del presidente francés Giscard d'Estaing, que no solamente no facilitó la presencia de España en la Comunidad, sino que manifestó un comportamiento alérgico a la colaboración para superar el terrorismo etarra, y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que hizo emerger el fantasma del tradicional militarismo español. Superados éstos, Felipe González, al frente del primer Gobierno socialista químicamente puro de la historia de España, pudo afirmar, en su discurso de investidura: "Trabajaré con tesón para allanar los obstáculos que aún se oponen a nuestra plena integración en la CEE".

Lo consiguió. En la madrugada del 25 de marzo de 1985, muchos ciudadanos de una generación marcada por la dictadura pudieron unirse mentalmente al brindis con el que los periodistas recibieron a Fernando Morán y Manuel Marín, cantando Asturias, patria querida en honor del primero, ministro de Asuntos Exteriores. El 12 de junio, en el Palacio Real de Madrid, usurpado tantas veces a la legalidad, España entraba en la CE. El sueño de la razón se hizo realidad.4. La cohesión y el euro

España entró en la CE, hoy Unión Europea (UE), con un retraso motivado por la acción política de un general golpista que duró casi cuatro décadas. Tardó en integrarse, por ejemplo, el doble de tiempo que el Reino Unido. Desde 1986 —quizá por ese complejo europeísta—, su influencia en Bruselas ha sido, en general, superior al que le correspondería por el potencial económico. Hoy se repite que, con el euro, nuestro país participa por primera vez a la cabeza de un hito de la UE. No es cierto. La CE a la que se adhirió España no es la misma que aquélla con la que empezó a negociar; tiene más socios y otras características. España estuvo desde el principio en la Europa del mercado interior (años ochenta) y en la Europa de la cohesión social (que Jacques Delors no hubiera podido sacar adelante sin el apoyo del presidente español, Felipe González).

A la hora de hacer balance de las cuatro décadas de larga marcha hacia Europa hay que rememorar desde Alberto Ullastres hasta José María Aznar y Rodrigo Rato, y desde la estabilización hasta el euro. Europa ha sido un proyecto común que nadie puede reivindicar como exclusivo.